なぜ根管治療が必要?5つの主な原因を徹底解説

千葉でマイクロスコープやラバーダムを使用した根管治療なら陽光台ファミリー歯科クリニックへ。

根管治療が必要になる原因を理解するために、まず根管治療の基本的なメカニズムについて説明します。

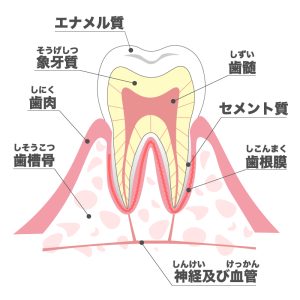

歯の内部には「歯髄」と呼ばれる組織があり、これは一般的に「神経」として知られています。歯髄には神経だけでなく、血管やリンパ管も含まれており、歯に栄養を供給し、感覚を伝える重要な役割を果たしています。

この歯髄が細菌感染や外傷により炎症を起こしたり、壊死してしまった場合に根管治療が必要となります。

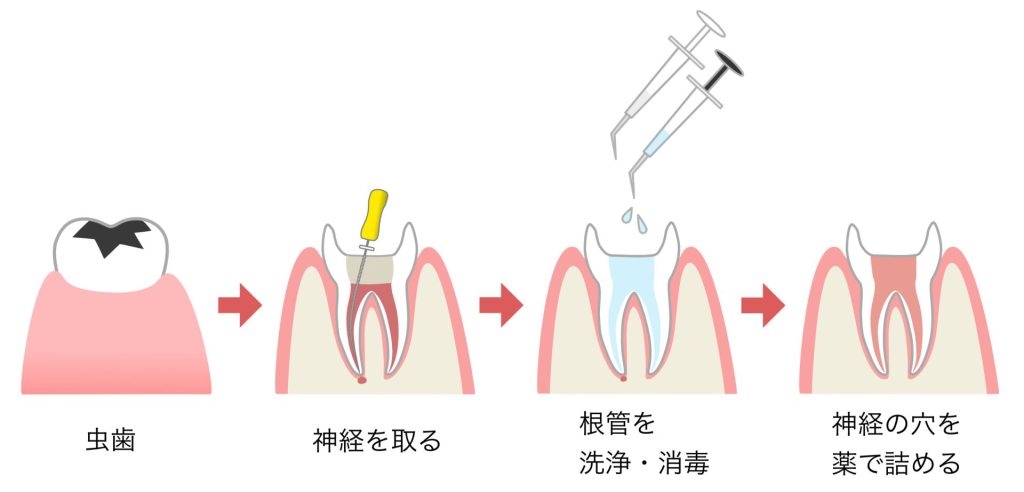

根管治療では、感染した歯髄を除去し、根管内を清掃・消毒した後、薬剤を充填して細菌の再侵入を防ぎます。

この治療により、本来であれば抜歯が必要な歯を保存することができるのです。

歯髄の炎症や感染は、様々な原因により引き起こされます。主な原因としては、虫歯の進行、外傷、歯周病の進行、治療後の合併症、そして先天的な要因などが挙げられます。これらの原因を詳しく理解することで、予防にもつながります。

根管治療が必要な状態になると、激しい痛みや腫れ、膿の形成などの症状が現れることが多く、放置すると周囲の骨や組織にまで感染が広がる可能性があります。

虫歯の進行による根管治療の必要性

根管治療が必要になる最も一般的な原因は、虫歯の進行です。虫歯は段階的に進行し、最終的に歯髄に到達することで根管治療が必要となります。

虫歯の進行段階

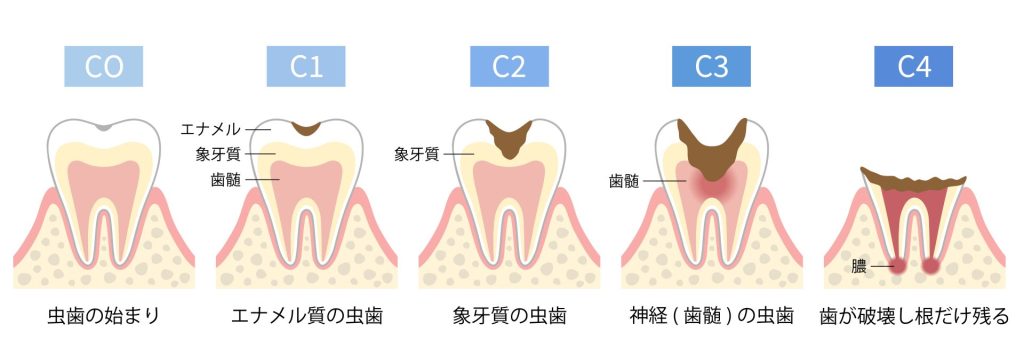

虫歯はC0からC4まで5段階に分類されます。C0は初期虫歯で、適切なケアにより再石灰化が可能です。C1は表面のエナメル質のみの虫歯、C2は象牙質まで達した虫歯で、この段階までは通常の詰め物治療で対応できます。

C3は虫歯が歯髄まで達した状態で、この段階で根管治療が必要となります。細菌が歯髄に侵入すると、激しい炎症反応が起こり、強い自発痛や夜間痛を引き起こします。C4は歯冠部分がほとんど失われた状態で、根管治療後も歯の保存が困難な場合があります。

根管治療が必要な虫歯の症状

歯髄まで達した虫歯では、冷たいものや熱いものに対する激しい痛み、何もしなくても起こる自発痛、夜間や横になったときに増強する痛みなどの特徴的な症状が現れます。また、歯髄が完全に壊死した場合は、一時的に痛みが消失することがありますが、根尖部に膿がたまると再び激しい痛みや腫れが生じます。

予防のポイント

虫歯による根管治療を防ぐには、早期発見・早期治療が重要です。定期的な歯科検診により、C1やC2の段階で虫歯を発見し、適切な治療を受けることで根管治療を避けることができます。

外傷・事故による歯の損傷が原因のケース

スポーツ中の事故や転倒、交通事故などによる外傷も、根管治療が必要となる重要な原因の一つです。

外傷の種類と根管治療の必要性

歯の外傷は、歯冠破折、歯根破折、歯の脱臼、歯の完全脱落などに分類されます。歯冠破折で歯髄が露出した場合や、外傷により歯髄への血流が断たれた場合には、根管治療が必要となります。特に注意すべきは、外見上は軽微な損傷に見えても、歯髄が損傷を受けている可能性があることです。

外傷後の歯髄の変化

外傷を受けた歯は、受傷直後には症状がなくても、数週間から数ヶ月後に歯髄が壊死することがあります。これは「歯髄の失活」と呼ばれ、徐々に歯の色が変化(変色)したり、根尖部に感染が生じたりすることで発見されます。

スポーツ外傷の予防

コンタクトスポーツを行う際は、マウスガードの使用が効果的です。特に、ボクシング、アメリカンフットボール、ラグビー、格闘技などでは、歯の外傷リスクが高いため、適切な保護具の着用が重要です。

外傷時の応急処置

歯の外傷を受けた場合は、可能な限り早期に歯科医院を受診することが重要です。歯が完全に脱落した場合は、歯を生理食塩水や牛乳に浸けて保存し、30分以内に歯科医院に持参することで、再植の可能性が高まります。

歯周病の進行と根管治療の関係

歯周病の進行も、根管治療が必要となる原因の一つです。特に重度歯周病では、歯周ポケットから細菌が歯髄に侵入することがあります。

歯周病による歯髄感染のメカニズム

重度の歯周病では、歯根表面に形成された歯周ポケットが深くなり、細菌が根尖孔(歯根の先端の穴)や側枝(歯根の側面の細い管)を通じて歯髄に侵入します。通常の根管治療だけでなく、歯周治療も同時に行う必要があります。

症状の特徴

歯周病による歯髄感染では、歯肉の腫れや出血、歯の動揺に加えて、根管治療が必要な歯髄炎の症状も現れます。また、既に根管治療を受けた歯でも、歯周病の進行により再感染が起こることがあります。

歯周病の予防と管理

歯周病による根管治療を防ぐには、日常的な口腔ケアと定期的な歯科検診が欠かせません。特に、プラークコントロールと歯石除去により、歯周病の進行を抑制することが重要です。

治療の複雑性

歯周病と根管治療が同時に必要な場合、治療期間が長くなり、予後も通常の根管治療より不良となることがあります。そのため、歯周病の早期発見・早期治療が特に重要です。

その他の原因と根管治療の予防法

前述した主要な原因以外にも、様々な要因で根管治療が必要となることがあります。

治療後の合併症

過去の歯科治療後に生じる合併症も根管治療の原因となります。深い詰め物や被せ物の治療時に歯髄が刺激を受けたり、治療時の細菌感染により、数ヶ月から数年後に歯髄炎が生じることがあります。また、矯正治療による過度な力の負荷も、歯髄の炎症を引き起こす可能性があります。

先天的要因と加齢変化

歯の形態異常や、加齢による歯髄腔の狭窄なども、根管治療が必要となる要因です。

咬合異常による影響

噛み合わせの異常や歯ぎしり、食いしばりなどの習癖により、歯に過度な力が加わると、歯髄への血流が阻害され、歯髄炎を引き起こすことがあります。

根管治療の予防法

根管治療を予防するための基本的な対策をまとめると、以下の通りです。毎日の適切な歯磨きとフロス使用によるプラークコントロール、定期的な歯科検診(6ヶ月に1回程度)、早期虫歯治療、外傷予防のためのマウスガード使用、バランスの良い食事と糖分摂取の制限、禁煙と適度な飲酒が重要です。

生活習慣の改善

ストレス管理も重要で、ストレスによる歯ぎしりや食いしばりは歯髄に悪影響を与えます。また、硬いものを噛む習慣や、歯を道具として使用することは避けるべきです。

根管治療が必要となる原因は多岐にわたりますが、主要なものは虫歯の進行、外傷による歯の損傷、歯周病の進行、治療後の合併症、そして先天的要因や加齢変化です。

最も一般的な原因である虫歯は、定期的な歯科検診と早期治療により予防可能です。外傷については、スポーツ時のマウスガード使用などの予防策が有効です。歯周病は日常的な口腔ケアと専門的なメンテナンスにより管理できます。

根管治療は歯を保存するための重要な治療ですが、予防に勝る治療はありません。適切な口腔ケア、定期検診、生活習慣の改善により、根管治療が必要となる状況を可能な限り避けることができます。

症状が現れる前の予防的なアプローチが最も効果的であり、痛みや腫れなどの症状が出現した場合は、速やかに歯科医院を受診することが、歯の長期保存につながります。根管治療の原因を理解し、適切な予防策を実践することで、生涯にわたって健康な歯を維持していきましょう。