「神経を抜いたはずなのに…」数年後に歯が痛むのはなぜ?

千葉で成功率の高い根管治療なら陽光台ファミリー歯科クリニックへ。

「数年前に神経を抜いたはずの歯がまた痛み出した」というご相談は少なくありません。神経がないはずなのに痛い。これはとても不安ですよね。多くの方が、「もう治療は終わったはずなのに…」と感じるでしょう。

歯の神経を抜く治療(抜髄・根管治療)は、虫歯や怪我で神経が細菌に感染した際に行われます。この治療によって、歯の痛みは一時的に治まります。しかし、数年後に痛みが再発するのには必ず理由があります。

実は、神経を取った歯でも、歯の周りの組織や、歯の根の先に炎症が起こることがあるからです。

この記事では、数年後に神経を抜いた歯が痛むメカニズムから、考えられる原因、そして歯科医院での具体的な治療法、さらに再発を防ぐための予防策までわかりやすく解説していきます。この記事を読めば、あなたの不安が解消され、取るべき行動が明確になります。

数年後に痛みが再発する主な原因3つ

神経を抜いた歯が数年後に痛む場合、その原因のほとんどは「細菌の再感染」によるものです。主な原因として、以下の3つが挙げられます。

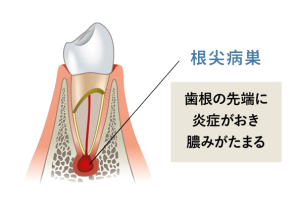

1. 根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん):根の先の炎症

これが最も多い原因です。根管治療で神経を取り除いた後、歯の根の中(根管)が完全に無菌化されず、細菌が残存したり、数年経ってから再度細菌が侵入したりすることがあります。細菌が根の先からあごの骨へと広がり、膿の袋(病巣)を作って炎症を起こします。この炎症こそが、痛みや腫れの原因となります。

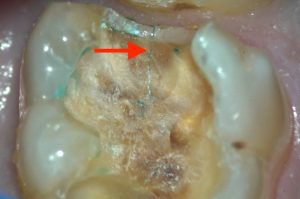

2. 歯の破折(ひび割れや割れ)

神経を抜いた歯は、健康な歯に比べてもろくなりがちです。特に奥歯など強い力がかかる歯は、硬いものを噛んだ衝撃や歯ぎしりなどで、見えないひび(クラック)が入ったり、根が割れたりすることがあります。このひびから細菌が侵入したり、噛む力が直接歯周組織に伝わったりすることで、激しい痛みや腫れが生じます。

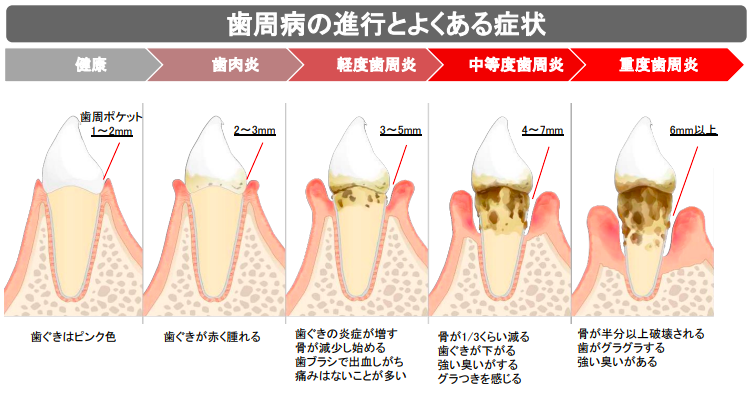

3. 歯周病の進行

「神経を抜いた歯」自体ではなく、歯を支える周りの組織(歯ぐきや骨)に問題が生じているケースです。歯周病は、歯周ポケットに溜まった細菌が原因で歯ぐきやあごの骨を溶かしていく病気です。この歯周病が進行し、神経を抜いた歯の周りの骨が溶かされると、その歯にも痛みや揺れが生じることがあります。

痛みのサイン:どのような症状が出たら要注意か

「痛い」といっても、その症状は様々です。数年後に再発した痛みの場合、以下のようなサインがあれば、すぐに歯科医院を受診してください。

1. 噛むと痛い・響く痛み

特定の歯で、食べ物を噛んだり、歯をカチカチ合わせたりした時に強い痛みを感じる場合、根の先に炎症が起きている根尖性歯周炎や、歯のひび割れ・破折が強く疑われます。特に、痛みで硬いものが噛めなくなった場合は要注意です。

2. 歯ぐきの腫れやニキビのようなできもの

痛みはなくても、歯の根元付近の歯ぐきが腫れている、または「フィステル/サイナストラクト」と呼ばれるニキビのような白いできもの(膿の出口)ができている場合は、根の先に膿が溜まっているサインです。これは慢性的な炎症が起きている状態を示しています。

3. ズキズキとした持続的な痛みや、何もしなくても痛い

以前の神経の痛みのように、拍動(脈打つような)を伴うズキズキとした痛みが続く場合、急性の炎症が起こっている可能性が高いです。また、抗生物質を飲んでも痛みが治まらない場合は、再治療が必須となります。

再発した場合の治療法と選択肢

神経を抜いた歯が再び痛んだ場合、原因を特定し、適切な治療を行うことが重要です。主な治療の選択肢は以下の通りです。

1. 再根管治療(さいこんかんちりょう):最も一般的な治療

以前に詰めた根管内の充填物を取り除き、再び根管内を徹底的に清掃・消毒し、新しい薬を詰め直す治療です。

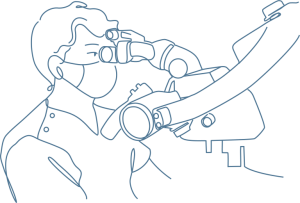

ポイント: 細菌を極限まで除去するため、マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)やCT、ラバーダムなどを活用した精密根管治療を行うことで、成功率が格段に向上します。

2. 歯根端切除術(しこんたんせつじょじゅつ):外科的なアプローチ

再根管治療では治癒が難しい場合や、根の先に大きな病巣がある場合に行う外科手術です。歯ぐきを切開し、歯の根の先を数ミリ切断して、病巣とともに除去します。

根の割れ(破折)が深く修復が不可能な場合や、上記の治療を試みても炎症が治まらない場合は、残念ながら抜歯が最終的な選択肢となります。抜歯後は、ブリッジ、入れ歯、またはインプラントといった治療で失った歯の機能を回復させる必要があります。抜歯後の選択肢について詳しくはこちらをご覧ください。

痛みを繰り返さないために:予防と日常生活の注意点

神経を抜いた歯の再感染を防ぎ、長く健康に保つためには、日々の予防と専門的なケアが不可欠です。

1. 定期検診とプロフェッショナルケアの徹底

痛みがない状態でも、3〜6ヶ月に一度の定期検診は必須です。歯科医師や歯科衛生士が、根の先の小さな病変や、歯周病の進行、詰め物・被せ物の不具合を早期に発見し、対処することができます。特に、根管治療済みの歯は、自覚症状が出た時には手遅れになるケースも多いため、プロによるチェックが重要です。

2. 正しいセルフケアの継続

被せ物の周囲や歯と歯の間は、特に汚れが溜まりやすく再感染のリスクが高い場所です。歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやデンタルフロスを毎日使用し、徹底したプラークコントロールを行いましょう。

3. 精密治療の選択肢を検討する

もし再治療が必要になった場合、再発のリスクを最小限に抑えるため、ラバーダム(治療中の細菌の侵入を防ぐゴムのシート)の使用や、マイクロスコープを用いた高精度な治療を提供している歯科医院を選ぶことをおすすめします。これらは、肉眼では見えない微細な感染源を見つけ出し、取り除くために非常に有効です。ラバーダムやマイクロスコープを使用した根管治療についてはこちらご覧ください。

まとめ:大切な歯を守るために取るべき行動

「神経を抜いたはずなのに…」という不安な痛みは、根尖性歯周炎や歯の破折など、細菌の再感染が主な原因です。この痛みは、「歯を守るための再治療が必要」という体からの明確なサインです。噛むと痛い、歯ぐきに腫れやできものができたなどの症状があれば、放置せず、すぐに歯科医院を受診してください。

再治療では、マイクロスコープなどを用いた精密根管治療を行うことで、再発のリスクを大幅に減らすことができます。そして何よりも重要なのは、3〜6ヶ月ごとの定期検診です。痛みがないうちからプロの目でチェックし続けることが、再感染を未然に防ぎ、大切な歯を長く使い続けるための最善策となります。あなたの歯を守るため、まずはかかりつけの歯科医師にご相談ください。

当院では、マイクロスコープやラバーダムを使用した成功率の高い根管治療を行っています。過去に根管治療をした歯が痛む、膿が出る、抜歯と言われてしまったなどのお悩みがある方は一度当院へご相談ください。LINEまたははお電話(0438-38-4854)からご予約ができます。

医師紹介

理事長 渡辺 泰平(歯学博士)

資格

PERF-JAPAN講師(根管治療)

PERF-JAPAN認定専門医

MicroPex Hygienic Laboratory講師(歯周病治療)

Karl Kaps Germany 認定講師(マイクロスコープ)

日本・アジア口腔保健支援機構 第二種感染管理者検定講師

日本顎咬合学会 認定医

認定医日本健康医療学会 認定医

日本・アジア口腔保健支援機構 第一種感染管理者

健康医療コーディネーター