歯の根の治療が失敗する5つの原因|再治療の可能性は?

千葉で歯の根の治療が得意な歯医者、陽光台ファミリー歯科クリニックです。

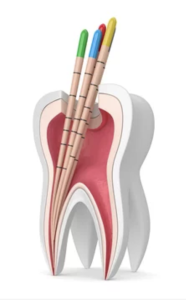

歯の根っこの治療「根管治療」とは、虫歯が進行して歯の神経まで達した場合や、歯の根っこが感染した際に行う治療です。歯の内部にある神経や血管を取り除き、根管内を清掃・消毒してから薬剤を充填する重要な処置となります。

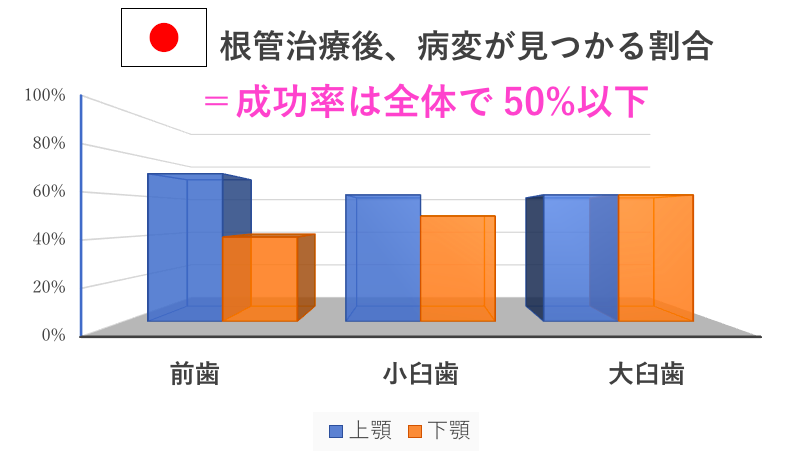

しかし、この治療は複雑で高度な技術を要するため、残念ながら失敗するケースも存在します。保険診療で行われる一般的な根管治療の失敗率は50%以上で決して珍しいことではありません。

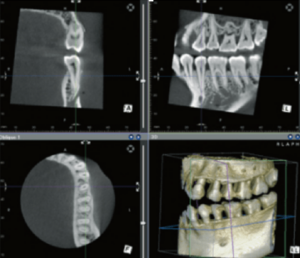

失敗の定義は、治療後も痛みや腫れが続く、レントゲンで根の先に膿の袋(根尖病巣:↓レントゲンの赤丸部分)が確認される、治療した歯が割れてしまうなどの状況を指します。

根管治療が失敗する5つの主な原因

1. 根管の見落としや清掃不十分

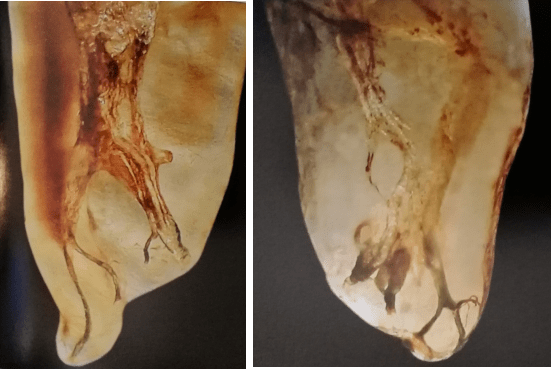

歯の根管は複雑な形状をしており、見つけにくい細い管や枝分かれした部分があります。

これらを見落としたり、十分に清掃できなかった場合、細菌が残存して感染が再発します。特に奥歯の場合、根管の数が多く形状も複雑になりがちです。

2. 不適切な治療器具や技術

古い治療器具の使用や、経験や勘に頼った治療により、根管壁に穴が開く(穿孔)や器具の破折が起こることがあります。また、根管の拡大が不十分だったり、逆に過度に削りすぎたりすることも失敗の原因となります。

▼以前の治療で開いてしまった穴(穿孔:パーフォレーション)

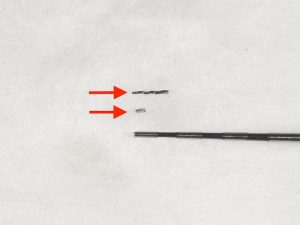

▼以前の根管治療で破折して根っこの中に残っていた器具

3. 感染のコントロール不良

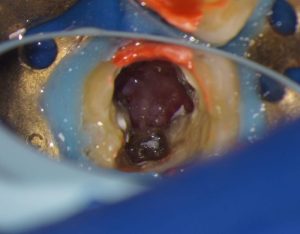

治療中の唾液の侵入(↓画像)や、ラバーダム防湿の不使用、使用器具の滅菌不備などにより、新たな細菌感染が起こることがあります。根管治療では無菌的な環境での処置が極めて重要です。

4. 充填材料の問題

根管内への薬剤充填が不十分だったり、適切でない材料を使用した場合、隙間から細菌が侵入し再感染を起こします。また、過度な充填により根尖部から薬剤が漏出することも問題となります。

5. 歯の構造的問題

歯根にひび割れ(歯根破折)がある場合や、根管が極度に湾曲している場合など、歯そのものの構造的な問題により治療が困難になることがあります。これらは治療前の診断が重要になります。

失敗を示す症状とその見分け方

治療直後から現れる症状

根管治療の失敗では、治療後数日から数週間以内に以下のような症状が現れることが多いです。

・痛みの持続:治療後2-3日で軽減するはずの痛みが1週間以上続く、または徐々に強くなる場合は要注意です。特に噛んだ時の痛みや、何もしなくてもズキズキする自発痛は失敗のサインかもしれません。

・腫れと発熱:歯茎の腫れや顔面の腫脹、38度以上の発熱がある場合は、感染が拡大している可能性があります。

長期的に現れる症状

治療から数ヶ月から数年後に現れる症状もあります。

・慢性的な違和感:歯が浮いたような感じや、軽い痛みが続く状態です。日常生活に大きな支障はないものの、定期的に気になる程度の症状が続きます。

・歯茎の膿出:歯茎にできものができ、そこから膿が出ることがあります。これは根の先に膿の袋ができている典型的な症状です。

・変色:治療した歯が黒ずんだり、周囲の歯と色調が異なってくる場合があります。

失敗した場合の対処法と再治療について

再根管治療(リトリートメント)

根管治療が失敗した場合の第一選択は、再根管治療です。既存の充填材料を除去し、根管を再度清掃・消毒して治療し直します。

・成功率と期間:再治療は初回治療より複雑になるため、より専門的な技術と時間を要し、成功率は下がります。

・マイクロスコープの活用:再治療では、歯科用顕微鏡(マイクロスコープ)を使用することで、見落とされた根管の発見や、より精密な処置が可能になり、成功率の向上が期待できます。

外科的歯内療法(根尖切除術)

再根管治療が困難な場合や失敗した場合に検討される治療法です。歯茎を切開し、根の先端部分と病巣を直接除去する方法です。

・適応症例:根管内に除去困難な異物がある場合や、根尖部の病巣が大きい場合、通常の再治療でのアプローチが困難な場合に選択されます。

※治療中の映像が流れますので苦手な方はご注意ください

抜歯とその後の治療選択

上記の治療法でも改善が見込めない場合、抜歯を選択することがあります。抜歯後は、インプラント、ブリッジ、部分入れ歯などの治療選択肢があります。抜歯後の選択肢について詳しくはこちらをご覧ください。

失敗を防ぐための予防策と歯科医院選びのポイント

治療前の十分な診断

失敗を防ぐためには、治療前の詳細な検査と診断が欠かせません。3次元的な画像診断(歯科用CT)により、根管の形状や病巣の大きさを正確に把握することが重要です。

・事前説明の重要性:治療のリスクや成功率、治療期間について十分な説明を受け、納得した上で治療を開始することが大切です。

専門医・認定医による治療

根管治療は専門性の高い治療分野です。専門医や認定医、あるいは根管治療を得意とする歯科医師による治療を受けることで、成功率の向上が期待できます。

・設備と技術:マイクロスコープ、ニッケルチタンファイル、超音波機器などの最新設備を導入している歯科医院を選ぶことも重要なポイントです。

・ラバーダム防湿の実施:根管治療において、ラバーダムシートによる防湿処置は感染予防の基本中の基本です。治療中の唾液の侵入を防ぎ、無菌的な環境を維持するために不可欠な処置です。ラバーダムを標準的に使用している歯科医院を選ぶことは、治療成功率を大きく左右する重要な判断基準となります。

治療中の注意事項

患者さん自身も治療の成功に協力することが大切です。

– ラバーダム装着への理解:治療中の感染予防のため、ラバーダムシートの装着が必要です

– 通院継続:痛みがなくなっても、治療完了まで通院を継続することが重要です

– 定期的なメンテナンス:治療後も定期検診を受け、経過観察を続けることで早期発見・対応が可能になります

まとめ

根管治療の失敗は、根管の見落とし、技術的問題、感染管理不良、充填の問題、歯の構造的問題という5つの主な原因によって起こります。治療後の持続する痛みや腫れ、慢性的な違和感は失敗のサインかもしれません。失敗した場合でも、再根管治療や外科的処置により多くのケースで改善が期待できます。重要なのは、症状を感じたら早めに相談し、専門的な診断を受けることです。

痛みや違和感でお悩みの方は、一人で抱え込まず、ぜひ当院にご相談ください。適切な診断と治療により、お口の健康を取り戻すお手伝いをいたします。お電話(0438-38-4854)もしくはLINEからご予約をお取りください。

医師紹介

理事長 渡辺 泰平(歯学博士)

資格

PERF-JAPAN講師(根管治療)

MicroPex Hygienic Laboratory講師(歯周病治療)

Karl Kaps Germany 認定講師(マイクロスコープ)

日本・アジア口腔保健支援機構 第二種感染管理者検定講師

日本顎咬合学会 認定医

認定医日本健康医療学会 認定医

日本・アジア口腔保健支援機構 第一種感染管理者

健康医療コーディネーター