抜歯は最終手段!歯の保存治療とは

千葉で歯を残す、保存する治療を行っている歯医者、陽光台ファミリー歯科クリニックです。

歯は一度抜いてしまうと、もう二度と自然に生えてくることはありません。インプラントや入れ歯などの人工的な方法で補うことはできますが、やはり自分の歯に勝るものはありません。

歯を失うと次のようなリスクが生じます。

噛み合わせの乱れ:抜けた歯の周囲が動き、全体のバランスが崩れる

見た目の変化:前歯や奥歯を失うと、笑顔や表情に影響が出る

健康への影響:しっかり噛めないことで、消化不良や認知症リスクの増加につながる可能性もある

このような理由から、歯科治療では「抜歯は最終手段」と考え、できるだけ天然の歯を残す 保存治療 が重視されています。

実際に行われる保存治療の方法と特徴

歯の保存治療にはいくつかの方法があり、状態に応じて選択されます。代表的な治療を紹介します。

根管治療(歯の神経の治療)

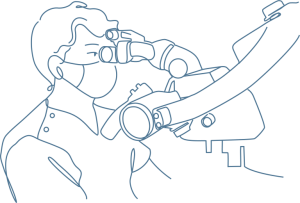

虫歯が神経まで進行した場合に行う治療です。感染した神経を除去し、内部を消毒して薬を詰めることで歯を残します。マイクロスコープを使った精密治療により、再発リスクを大きく減らせるようになっています。

歯髄温存療法

神経をできるだけ残すことを目的とした治療法です。MTAセメントなどの材料を使い、歯髄を保護して歯の寿命を延ばします。歯髄温存療法について詳しくはこちらをご覧ください。

歯周組織再生療法

歯周病で失われた骨や歯ぐきを再生させる治療です。再生材料(エムドゲイン、リグロスなど)を利用することで、歯を支える土台を強化し、歯の保存につなげます。歯周病治療について詳しくはこちらをご覧ください。当院では、切らない最先端の重度歯周病治療を行っています。

これらの保存治療は、従来の「抜歯」ではなく「残す」方向に舵を切った最新の歯科医療であり、歯の寿命を大きく左右する大切な選択肢です。

保存治療を成功させるためのポイント

歯の保存治療は、ただ受ければ必ず成功するものではありません。成功率を高めるには、いくつかの大切な条件があります。

早期発見・早期治療

虫歯や歯周病は進行するほど治療が難しくなります。早めに気づいて治療すれば、神経を残せる可能性や歯を保存できる確率が高まります。

精密な治療環境

ラバーダム防湿やマイクロスコープを使った拡大視野での治療により、精度が高まり再発のリスクを減らせます。

患者さんのセルフケア

治療後も正しいブラッシングや生活習慣の改善、定期的な歯科検診が欠かせません。歯科医の治療と患者さん自身の努力が組み合わさってこそ、保存治療は長期的に成功します。

つまり、保存治療は「歯科医の技術」だけでなく「患者さんとの協力」によって初めて本当の成果が得られる治療法なのです。

歯を長持ちさせるためにできること

保存治療で歯を残せても、日常の習慣次第でその寿命は大きく変わります。歯をできるだけ長く使うためには、次のような取り組みが欠かせません。

定期検診を受ける

歯科医院での定期チェックやプロによるクリーニングで、小さな虫歯や歯周病を早期に発見できます。

正しいセルフケア

毎日の歯磨きに加え、フロスや歯間ブラシを取り入れることが大切です。さらに砂糖の摂りすぎや喫煙といった生活習慣を見直すことで、歯の寿命を延ばせます。

保存治療の限界を理解する

保存治療は万能ではありません。治療後も「もう安心」ではなく、「予防を続けて悪化を防ぐ」という意識が必要です。

こうした取り組みを習慣にすることで、保存治療の効果を最大限に引き出し、天然の歯を長持ちさせることができます。

歯を守るために知っておきたい「保存治療」

歯の保存治療は、抜歯を避けて天然の歯をできるだけ残すための治療法です。根管治療や歯髄温存療法、歯周組織再生療法などの技術により、歯の寿命を延ばすことが可能になっています。

しかし、保存治療を成功させるには早期発見・精密治療に加え、患者さん自身のセルフケアや定期検診が欠かせません。

「歯は一度失ったら戻らない」という意識を持ち、日頃から予防とメンテナンスを徹底することが、自分の歯を守る最良の方法です。気になる症状がある場合は、早めに歯科医院で相談しましょう。

千葉県の歯医者、陽光台ファミリー歯科クリニックでは、マイクロスコープやラバーダムを使用した精密根管治療や歯髄温存療法(VPT)、切らない最先端の重度歯周病治療を行っております。自分の歯を残したい、保存したいという方は一度当院へご相談ください。

当院は予約制を採用しておりますので、お電話(0438-38-4854)もしくはLINEからご予約をお取りください。

医師紹介

理事長 渡辺 泰平(歯学博士)

資格

PERF-JAPAN講師(根管治療)

MicroPex Hygienic Laboratory講師(歯周病治療)

Karl Kaps Germany 認定講師(マイクロスコープ)

日本・アジア口腔保健支援機構 第二種感染管理者検定講師

日本顎咬合学会 認定医

認定医日本健康医療学会 認定医

日本・アジア口腔保健支援機構 第一種感染管理者

健康医療コーディネーター