フィステル(サイナストラクト)ができても抜歯は避けたい!保存治療の可能性を徹底解説

千葉で歯を残す根管治療なら陽光台ファミリー歯科クリニックへ。

歯茎にできた小さな膿の出口、それがフィステル(サイナストラクト)です。多くの患者様が「この白いできものは何だろう?」と不安に感じる症状の一つでもあります。

フィステル(サイナストラクト)は医学的には「瘻孔(ろうこう)」と呼ばれ、体内にできた膿が外部に排出されるための通り道のことを指します。歯科領域においては、歯の根の先端部分(根尖部)に生じた炎症により蓄積した膿が、骨を溶かしながら歯茎の表面まで到達し、小さな穴を作って排出される現象です。

主な症状として、歯茎に白っぽい小さなできもの、時々膿が出る、軽い痛みや不快感、口臭などが挙げられます。しかし、痛みがそれほど強くないため、多くの方が放置してしまいがちです。これは大きな間違いで、フィステル(サイナストラクト)は歯の内部で深刻な感染が進行していることを示す重要なサインなのです。

フィステル(サイナストラクト)の根本的な原因は、歯髄(歯の神経)の壊死や感染です。

虫歯の進行、外傷、不適切な歯科治療などにより歯髄が感染すると、細菌が根管を通って根尖部に到達し、そこで炎症を引き起こします。

この炎症が慢性化すると、膿瘍(のうよう)が形成され、やがてフィステルとして表面に現れるのです。

フィステル(サイナストラクト)の診断方法と重要性

正確な診断は、適切な治療選択の第一歩です。フィステル(サイナストラクト)の診断には、視診、触診、そしてレントゲン検査が欠かせません。

まず視診では、歯茎の状態を詳しく観察します。フィステル(サイナストラクト)は通常、感染源となっている歯の根尖に近い部分の歯茎に現れますが、時には離れた場所に出現することもあります。触診では、該当する歯の打診痛(叩いた時の痛み)や動揺度を確認し、感染の程度を評価します。

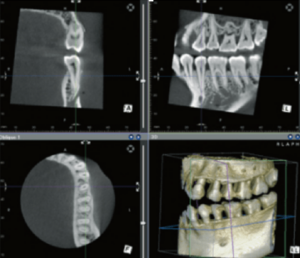

レントゲン検査は診断において極めて重要です。根尖部の骨の状態、感染の範囲、既存の根管治療の状況などを詳細に把握できます。特に、根尖周囲の透過像(黒く写る部分)の大きさや形状は、治療方針を決定する上で重要な情報となります。

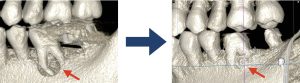

近年では、歯科用CTスキャンの普及により、三次元的な診断が可能になりました。これにより、従来のレントゲンでは見えなかった病変の詳細な形状や、周囲組織との関係をより正確に把握できるようになっています。

診断の重要性は、治療の成功率に直結します。感染の程度、根管の形態、骨の破壊状況などを正確に把握することで、抜歯を回避できる可能性を最大限に高めることができるのです。「とりあえず抜歯」という選択ではなく、保存の可能性を科学的に評価することが、現代歯科医療における基本的な考え方です。

抜歯以外の治療選択肢|根管治療による保存療法

フィステル(サイナストラクト)の治療において、第一選択となるのが根管治療です。これは歯を保存するための最も基本的で効果的な治療法であり、多くの場合で抜歯を回避することが可能です。

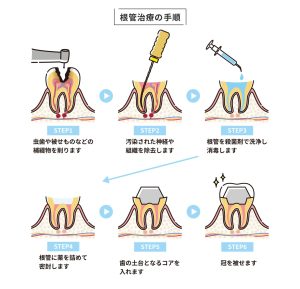

根管治療の基本的な流れは以下の通りです。まず、感染した歯髄や壊死組織を完全に除去します。次に、根管内を機械的・化学的に清掃し、細菌を徹底的に排除します。その後、根管内を無菌的な状態で密封し、最終的に歯冠部を修復します。

現代の根管治療では、マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)やニッケルチタンファイルなどの先進的な器具を使用することで、治療精度が大幅に向上しています。マイクロスコープにより、肉眼では見えない根管の詳細な構造を確認しながら治療を進めることができ、従来では治療困難とされていたケースでも成功率を高めることができます。

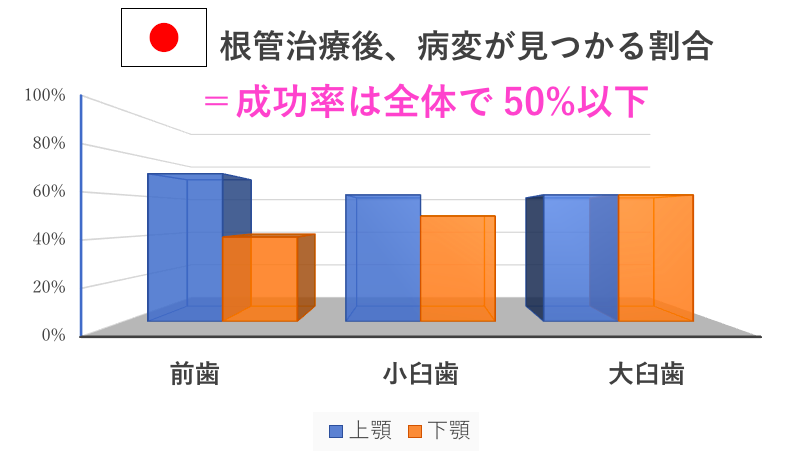

保険診療で行う根管治療の成功率は、約40%とされています。重要なのは、経験豊富な歯科医師による適切な診断と、最新の治療技術を用いた精密な処置です。

治療期間は通常複数回の通院が必要で、各回の治療間隔は2週間程度です。フィステル(サイナストラクト)は治療開始後比較的早期に改善することが多く、多くの患者様が「膿が出なくなった」「腫れが引いた」という変化を実感されます。しかし、根管内の完全な治癒には時間がかかるため、症状が改善しても最後まで治療を継続することが重要です。

外科的歯内療法|根尖切除術という選択肢

通常の根管治療で治癒が期待できない場合、次の選択肢となるのが外科的歯内療法です。その代表的な治療法が根尖切除術(こんせんせつじょじゅつ)で、これは抜歯を回避するための最後の砦とも言える治療法です。

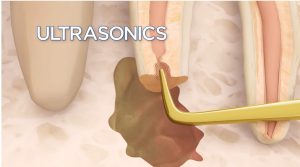

根尖切除術は、歯茎を切開して骨を一部削除し、感染した根尖部を外科的に除去する治療法です。

同時に、根管の先端部分を逆方向から封鎖する逆根管充填も行います。

この治療により、従来の根管治療では到達困難な感染部位を直接除去することができます。根尖切除術の治療中動画はこちらからご覧ください。※処置中の映像が流れますので苦手な方はご注意ください。

この治療が適応となるケースは、根管治療を複数回行っても治癒しない場合、根管内に器具が破折して除去困難な場合、根尖部に大きな病変がある場合、歯根にひび割れがある場合などです。また、被せ物や土台が複雑で、通常の根管治療が困難な場合にも選択されることがあります。

手術は局所麻酔下で行われ、手術時間は通常30分から1時間程度です。マイクロスコープを使用することで、より精密で低侵襲な手術が可能になっています。術後の腫れや痛みは個人差がありますが、適切な術後管理により最小限に抑えることができます。

手術後の経過観察は長期間にわたって行われ、通常3-6ヶ月後、1年後、その後は年1回程度のレントゲン検査により治癒状況を確認します。

治療の成功率と予後|いつ抜歯を検討すべきか

保存治療の成功率と長期予後について、正確な情報をお伝えすることは、患者様が適切な治療選択をする上で極めて重要です。

根管治療の長期予後に影響する因子として、初回治療か再治療か、病変の大きさ、根管の複雑さ、患者様の年齢や全身状態、術者の技術レベルなどが挙げられます。一般的に、初回治療の方が成功率は高く、病変が小さいほど予後は良好です。また、前歯と比較して奥歯の方が根管が複雑なため、治療はより困難になる傾向があります。

成功の判定基準は、症状の消失、フィステル(サイナストラクト)の治癒、レントゲン上での病変の縮小または消失です。

通常、治療完了後6ヶ月から1年で明確な改善が見られることが多く、完全な治癒には2-3年かかる場合もあります。

しかし、残念ながらすべてのケースで保存治療が成功するわけではありません。抜歯を検討すべき状況として、保存治療を十分に行っても症状が改善しない場合、歯根に縦割れ(垂直破折)がある場合、歯周病が重度に進行している場合、全身状態により長期間の治療が困難な場合などが挙げられます。

重要なのは、これらの判断を適切なタイミングで行うことです。無理に保存治療を続けることで、周囲の骨や隣接歯に悪影響を与える可能性もあります。経験豊富な歯科医師と十分に相談し、メリット・デメリットを理解した上で治療方針を決定することが大切です。

現代歯科医療では、「可能な限り歯を保存する」という基本方針の下で、様々な治療選択肢が提供されています。しかし、時には抜歯が最良の選択となる場合もあることを理解し、総合的な判断を行うことが重要です。

フィステル(サイナストラクト)は確かに深刻な症状ですが、適切な診断と治療により、多くの場合で抜歯を回避することが可能です。根管治療を中心とした保存療法、さらには外科的歯内療法といった選択肢により、大切な天然歯を守ることができます。

重要なのは、早期の受診と正確な診断です。フィステル(サイナストラクト)を発見したら、症状が軽いからと放置せず、速やかに歯科医院を受診してください。現代の歯科医療技術と経験豊富な歯科医師による適切な治療により、あなたの歯を守る可能性は十分にあります。

当院では、他院で抜歯と言われた歯も根管治療により保存しております。抜歯したくない、歯を残したいという方は一度当院へご相談ください。LINEまたははお電話(0438-38-4854)からご予約ができます。

医師紹介

理事長 渡辺 泰平(歯学博士)

資格

PERF-JAPAN講師(根管治療)

MicroPex Hygienic Laboratory講師(歯周病治療)

Karl Kaps Germany 認定講師(マイクロスコープ)

日本・アジア口腔保健支援機構 第二種感染管理者検定講師

日本顎咬合学会 認定医

認定医日本健康医療学会 認定医

日本・アジア口腔保健支援機構 第一種感染管理者

健康医療コーディネーター