根管治療後に歯が割れた!原因と対処法を解説

千葉県で根管治療なら陽光台ファミリー歯科クリニックへ。

根管治療を受けた後に歯が割れてしまう現象は、歯科領域では「歯根破折」や「歯冠破折」と呼ばれます。

歯の破折には大きく分けて2つのパターンがあります。歯の頭の部分(歯冠部)が欠ける歯冠破折と、歯の根の部分(歯根部)にひびが入る歯根破折です。特に歯根破折は発見が困難で、痛みや腫れなどの症状が現れた時には既に進行していることが多く、早期発見と適切な対応が重要となります。

破折の程度によっては歯を保存できる場合もありますが、重度の場合は抜歯が必要になることもあるため、根管治療後の経過観察は非常に大切です。

なぜ根管治療後に歯が割れやすくなるのか

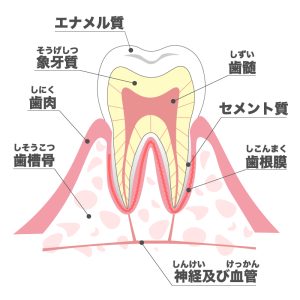

根管治療後の歯が割れやすくなる主な理由は、歯の構造的な変化にあります。健康な歯の内部には歯髄(神経と血管)が存在し、歯に栄養を供給しています。

しかし、根管治療では感染した歯髄を除去するため、治療後の歯は「失活歯」となり、栄養供給が断たれます。

失活歯は生きている歯と比較して水分含有量が減少し、弾性を失って脆くなります。これは木材で例えると、生木から枯れ木になるような変化で、外力に対する抵抗力が大幅に低下します。

さらに、根管治療では歯質の除去が必要になります。虫歯部分の除去に加えて、根管へのアクセスのために歯冠部に大きな穴を開け、根管内の清掃のために歯質を削り取ります。この結果、残存歯質が薄くなり、構造的に弱くなってしまいます。

歯が割れてしまった時の症状と危険信号

根管治療後の歯の破折には、いくつかの特徴的な症状があります。最も多い症状は、噛んだ時の鋭い痛みです。特に硬いものを噛んだ瞬間に「ピキッ」という感覚とともに激痛が走ることがあります。

歯根破折の場合、歯茎の腫れや膿の排出も重要な症状です。破折部から細菌が侵入し、感染を起こすことで歯茎が腫れ、時には膿が出ることがあります。

また、歯が浮いたような感覚や、軽く触れただけでも痛みを感じることもあります。

見た目の変化としては、歯茎のラインに沿って腫れが生じたり、破折した歯の周囲の歯茎から出血しやすくなることも特徴の一つです。

ただし、歯根破折は初期段階では症状が軽微で見過ごされがちです。違和感程度の軽い症状でも、継続する場合は早めに歯科医院を受診することが重要です。放置すると感染が拡大し、周囲の骨組織にまで影響が及ぶ可能性があります。

割れた歯の治療選択肢と対処法

歯が割れてしまった場合の治療法は、基本的には「抜歯」です。

破折の部位、程度などによっては接着剤で固める方法や被せ物で覆い被せる方法もありますがいずれも保険適応外となります。

根管治療後の歯の破折を予防する方法

根管治療後の歯の破折を予防するためには、いくつかの重要なポイントがあります。

最も効果的な予防法は、根管治療後の適切な修復治療です。根管治療が完了したら、できるだけ早期に被せ物による修復を行うことが推奨されます。特に奥歯では、被せ物による修復により破折リスクを減少させることができます。

治療期間中は、仮の詰め物や仮歯で過ごすことになりますが、この期間中の注意も重要です。硬い食べ物や粘着性の高い食べ物は避け、治療中の歯で無理に噛まないよう心がけましょう。

日常的な口腔ケアも予防に効果的です。歯周病は歯を支える組織を弱くし、破折リスクを高めるため、適切なブラッシングとフロッシングで歯周病を予防することが大切です。

また、歯ぎしりや食いしばりの習慣がある方は、ナイトガードの使用を検討してください。就寝中の過大な力から歯を保護することができます。

定期的な歯科検診も欠かせません。レントゲン検査により、症状が現れる前に破折の兆候を発見できる場合があります。根管治療後は、6ヶ月に1回程度の定期検診を受けることをお勧めします。

根管治療後の歯の破折は、歯の構造的変化により起こりやすくなります。失活歯となった歯は栄養供給が断たれ、さらに治療過程で歯質が除去されることで、健康な歯と比較して破折しやすい状態になります。治療法は破折の程度により異なり、軽度であれば自費診療にて修復可能ですが、重度の歯根破折では抜歯が必要になることもあります。

予防には適切な修復治療、日常的な注意、定期検診が重要です。根管治療を受けた歯は一生大切にケアしていく必要がありますが、適切な管理により長期間使用することが可能です。

気になる症状があれば当院へご相談ください。LINEまたははお電話(0438-38-4854)からご予約ができます。

医師紹介

理事長 渡辺 泰平(歯学博士)

資格

PERF-JAPAN講師(根管治療)

MicroPex Hygienic Laboratory講師(歯周病治療)

Karl Kaps Germany 認定講師(マイクロスコープ)

日本・アジア口腔保健支援機構 第二種感染管理者検定講師

日本顎咬合学会 認定医

認定医日本健康医療学会 認定医

日本・アジア口腔保健支援機構 第一種感染管理者

健康医療コーディネーター