根管治療の歯が虫歯に?油断しがちな再感染のサイン

千葉でマイクロスコープを使用した精密根管治療なら陽光台ファミリー歯科クリニックへ🦷

「根管治療をしたから、もうその歯は虫歯にならない」と思っていませんか?実はこの考え、危険です。根管治療とは、歯の神経が感染してしまった場合に、内部の細菌を除去し、清掃・消毒して密封する治療です。痛みが消えることで「治った」と感じがちですが、完全に虫歯のリスクがゼロになったわけではありません。

実際、根管治療を受けた歯が数年後に再び虫歯になったというケースは少なくありません。しかも、一度治療を行った歯は神経を取っているため、痛みなどの自覚症状が出にくく、虫歯の発見が遅れやすいというリスクもあるのです。

なぜ治療した歯がまた虫歯に?3つの主な原因とは

根管治療を終えた歯が再び虫歯になるのには、いくつかの明確な理由があります。

1. 被せ物の隙間からの細菌侵入

治療後に装着する被せ物や詰め物は、時間とともに劣化し、隙間が生じることがあります。そこから細菌が入り込むと、歯の内部に再び感染が広がる恐れがあります。

2. 歯磨き不足やプラークの蓄積

神経を取った歯でも、毎日のブラッシングが不十分だと、表面にプラーク(歯垢)がたまり、再び虫歯が進行します。

3. 噛みしめ・歯ぎしりによるダメージ

治療後の歯は脆くなっているため、噛む力や歯ぎしりによってヒビが入ることがあります。その微細な亀裂から細菌が侵入し、虫歯や感染の原因になります。

このように、治療後のケア不足や補綴物の劣化が、再び虫歯を引き起こす主な原因です。次は、再発時に見逃しがちなサインについて解説します。

再発しても痛くない!? 見逃しやすい再感染のサインに注意

根管治療を受けた歯が再び虫歯になっても、多くの場合痛みがほとんどありません。なぜなら、神経がすでに取り除かれているため、初期の虫歯や炎症があっても痛みとして感じにくいのです。

そのため、以下のような見逃しがちなサインには十分注意が必要です。

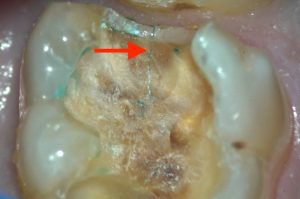

・被せ物のまわりが黒ずんでいる

・歯ぐきにぷっくりしたニキビのようなできものがある(フィステル、サイナストラクト)

・歯ぐきの腫れや、押すと違和感がある

・噛んだときに軽い痛みや圧迫感を感じる

これらの症状は、根の中で再感染が起きている可能性を示す重要なサインです。特にフィステル、サイナストラクト(膿の出口)は、明らかな異常の兆候です。

また、症状が出ていなくても、定期検診のレントゲンで再発が発見されることもあります。定期的なチェックこそが早期発見のカギになります。

根管治療の歯を虫歯から守る!再発を防ぐための3つの習慣

根管治療を受けた歯は、一度ダメージを受けている分、再発のリスクが高い歯です。だからこそ、毎日のケアと歯科での定期チェックが何より大切です。

以下の3つのポイントを意識しましょう。

1. 正しいセルフケアを徹底する

歯ブラシに加えて、デンタルフロスや歯間ブラシを使って歯と歯の間や、被せ物の周囲まで丁寧に清掃しましょう。プラークの残りやすい部分を意識してケアすることが、再発防止の基本です。

2. 被せ物の状態を定期的に確認する

クラウンや詰め物は経年劣化で隙間ができることがあります。歯科医院で定期的にチェックを受け、不具合があれば早めに修復・再作製することが大切です。

3. 噛みしめ・歯ぎしり対策を行う

力のかかりすぎは、歯にヒビを入れたり補綴物を壊す原因に。ナイトガード(マウスピース)を使えば、寝ている間のダメージを軽減できます。

これらの予防策を日常に取り入れれば、再治療のリスクを大きく下げることができます。

「治したあと」が肝心!根管治療の歯を長く使うための知識

根管治療を受けた歯は、神経を失っているため“枯れ木”のように内部からの栄養が行き届かなくなります。その結果、健康な歯に比べて割れやすく、弱くなっています。

そうした歯を長持ちさせるためには、「強度の確保」と「負担の分散」が重要です。具体的には、しっかりと適合した被せ物で歯を覆うこと、噛み合わせの調整を行って強く当たりすぎないようにすることなどが挙げられます。

また、生活習慣の見直しもポイントです。砂糖の多い食事や間食を控え、規則正しい食生活とセルフケアを徹底することで、虫歯や再感染のリスクを減らすことができます。

根管治療後の歯は「治ったから終わり」ではなく、「治したあとがスタート」です。適切に管理することで、その歯を10年、20年と保つことも十分可能です。