根の先に膿が溜まる原因と対処法|歯医者が教える根管治療の全知識

千葉で成功率の高い世界基準の根管治療を行っている歯医者、陽光台ファミリー歯科クリニックです。

”歯の根の先に膿が溜まっている”と歯医者で言われたことはありませんか?

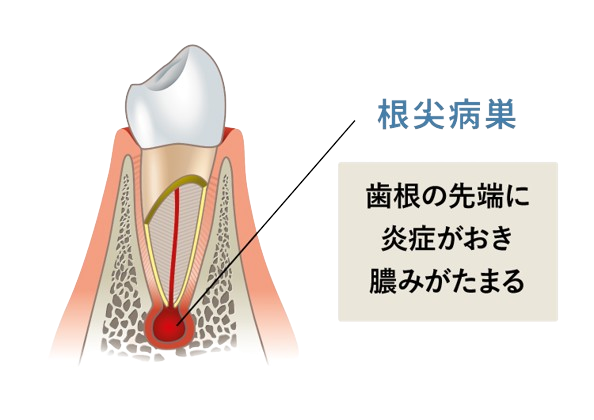

歯の根の先に膿が溜まる状態は、医学的には「根尖性歯周炎」と呼ばれています。これは歯の根の先端部分(根尖)とその周囲の組織に炎症や感染が生じている状態です。歯の内部には「歯髄」と呼ばれる神経や血管が通る空間があり、虫歯などにより細菌がこの空間に侵入すると、根管(神経の通り道)を通って根の先まで到達し、そこで炎症反応を引き起こします。

この状態になると、身体は細菌と戦うために白血球を集めて膿を形成します。膿は細菌、死んだ組織、白血球などからなる液体で、これが根の先の骨の中に袋状になって溜まることがあります。

根尖性歯周炎の症状としては、歯に強い痛みを感じることがあります。特に冷たいものや熱いものを口にしたときや、その歯を噛んだときに痛みが増すことが多いです。また、場合によっては顔や歯茎が腫れたり、膿が歯茎を通って排出されることで歯茎に小さな吹き出物(サイナストラクト)ができることもあります。

しかし、慢性的な場合は無症状で進行することもあり、歯科検診のレントゲン写真で偶然発見されることも少なくありません。

レントゲン画像では、根尖性歯周炎は歯の根の先に円形や楕円形の黒い影として映ります。

これは炎症によって骨が溶けている部分です。この黒い影の大きさによって、病変の程度や広がりを判断することができます。一般的に直径2mm以下の小さな病変から、1cm以上の大きな病変まで様々です。

根の先に膿が溜まる主な原因

深い虫歯からの細菌感染:最も一般的な原因

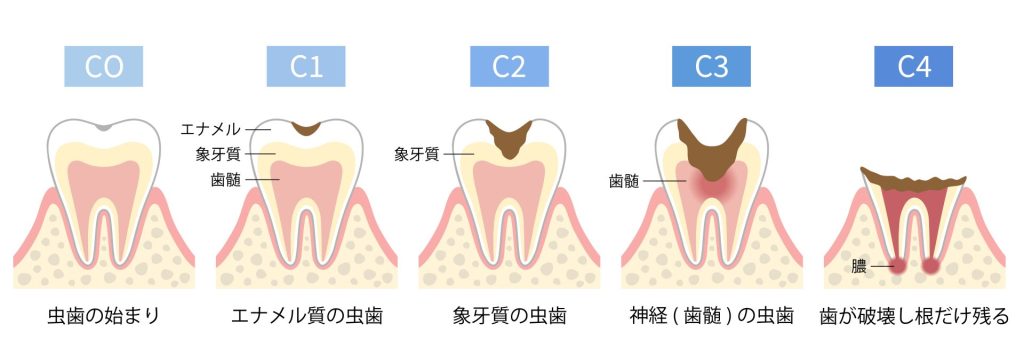

根尖性歯周炎の最も一般的な原因は、虫歯の進行です。虫歯が歯の表面から内部へと進行し、最終的に歯髄(神経や血管がある部分)まで達すると、細菌が歯髄腔内に侵入します。

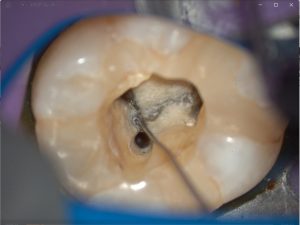

この段階では「歯髄炎」と呼ばれる状態(上の画像「C3」)になり、激しい痛みや温かいものや冷たいものに対する痛みを感じることがあります。適切な治療を受けずに放置すると、感染は根管を通って根の先まで広がり、根尖性歯周炎へと発展します。

この過程で、細菌は歯髄組織を壊死させ、その後も根管内で増殖を続けます。細菌が産生する毒素や死んだ組織の分解産物が根の先から周囲の骨組織に漏れ出すことで、炎症反応が起こり膿が形成されるのです。

不十分な根管治療:再発の大きな要因

意外かもしれませんが、根尖性歯周炎の重要な原因の一つに「不十分な根管治療」があります。根管治療が完全に行われなかった場合、以下のような問題が生じることがあります:

・見落とされた根管:特に奥歯は複雑な根管構造を持ち、主根管以外の細い副根管が見落とされることがあります

・不十分な清掃・消毒:根管内の細菌や壊死組織が完全に除去されないと、残存細菌が再び増殖します

・不完全な根管充填:根管充填が不十分だと、隙間から唾液や細菌が侵入する経路となります

・根管治療後の適切な最終修復がなされていない:治療後にしっかりとした被せ物などの最終修復がなされていないと、細菌が再侵入することがあります

歯の亀裂や外傷:見落としやすい原因

歯に亀裂(クラック)が入ったり、外傷を受けたりすることも根尖性歯周炎の原因となります。歯に強い衝撃が加わったり、硬いものを噛んだりすることで、目に見えない微細な亀裂が発生することがあります。この亀裂が歯髄まで達すると、そこから細菌が侵入し感染を引き起こします。

特に注意すべきは、歯の亀裂による根尖性歯周炎は診断が難しい点です。亀裂は通常のレントゲンでは映らないことがほとんどで、症状も断続的な痛みなど非典型的なことがあります。専門医による適切な検査と診断が重要となります。

根の先の膿に対する根管治療の方法

一般的な根管治療の流れとプロセス

根尖性歯周炎の治療の基本は、感染源となっている根管内の細菌を徹底的に除去し、再感染を防ぐことです。標準的な根管治療(歯内療法)は以下のステップで進められます。

診断と治療計画:レントゲン検査やさまざまな臨床検査により、根尖病変の範囲や原因を特定します。

局所麻酔とラバーダム防湿:痛みを感じないよう局所麻酔を行い、ラバーダム(ゴム製のシート)を装着して唾液などの汚染から保護します。

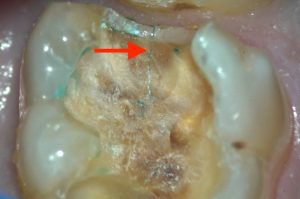

感染組織の除去:虫歯や古い詰め物を除去し、歯髄腔へのアクセスを確保します。

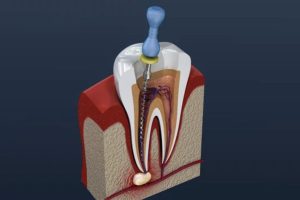

根管形成と清掃:専用の器具(ファイル)を使って根管内を拡大し、細菌や壊死組織を物理的に除去します。この際、次亜塩素酸ナトリウム溶液などの洗浄液で根管内を繰り返し洗浄します。

根管充填:清掃・消毒後、根管内をガッタパーチャと呼ばれる生体親和性の高い材料と専用のシーラー(封入材)で密閉します。

最終修復:根管治療後は、歯の強度を回復し再感染を防ぐため、適切な修復処置(詰め物や被せ物)を行います。

マイクロスコープを用いた精密根管治療

複雑な根管形態や再治療のケースでは、肉眼では見えない微細な構造を確認するため、歯科用マイクロスコープ(顕微鏡)を用いた精密根管治療が効果的です。マイクロスコープを使用することで、

最大20倍以上の拡大視野で根管内部を観察できます

通常では発見困難な副根管や微細な亀裂を特定できます

根管内の感染組織を残さず除去できます

根管充填の精度が向上します

特に再治療のケースでは、初めて根管治療をするときよりも治療の成功率は低くなるため、マイクロスコープを使った精密根管治療が必要となります。

根尖外科手術:通常の根管治療が困難な場合の選択肢

通常の根管治療だけでは改善が難しい場合、歯を残すための最後の手段として根尖外科手術(歯根端切除術)が行われることがあります。この手術では、

歯肉を切開して根の先にアクセスします

病変組織と根の先端部分を切除します

根管の先端に逆根管充填と呼ばれる特殊な充填を行います

歯肉を縫合して治癒を待ちます

歯根端切除術の動画はこちらからご覧いただけます。

この手術は専門性の高い処置であり、通常は口腔外科医や歯内療法専門医によって行われます。

根尖外科手術は、通常の根管治療と比較して侵襲性が高いです。

治療成功の判断基準:何をもって「治った」と言えるのか

臨床的成功の基準

・痛みや不快感がない

・腫れや瘻孔(膿の排出口)がない

・歯の機能が正常に回復している(噛める)

・歯が動揺していない(グラグラしていない)

レントゲン画像上の成功基準

・根尖病変(黒い影)が縮小または消失

・根尖周囲の骨の再生

・歯根膜腔(歯の根と骨の間の隙間)の正常化

↓

患者さんの自覚症状が消えても、レントゲン上で骨の完全な再生を確認するには時間がかかることを理解しておく必要があります。

回復期間:治療後どれくらいで改善するのか

根尖性歯周炎の治療後の回復期間は病変の大きさや患者さんの全身状態によって異なります。

症状の改善

急性の痛みや腫れ → 通常3~7日以内に軽減

噛むときの不快感 → 1~2週間で徐々に改善

冷温刺激に対する知覚過敏 → 数週間で徐々に改善

レントゲン上の治癒過程

小さな病変(3mm未満)→ 約3~6ヶ月で明らかな縮小が見られる

中程度の病変(3~5mm)→ 約6~12ヶ月で明らかな縮小

大きな病変(5mm以上)→ 完全な治癒には1~4年かかることもある

患者さんによっては、治療直後は一時的に症状が悪化することもあります。これは根管内の清掃・消毒による一時的な炎症反応で、通常は数日以内に改善します。しかし、激しい痛みや腫れ、発熱などの症状が現れた場合は、早急に歯科医院を受診することが重要です。

根尖性歯周炎(歯の根の先の膿)は、深い虫歯や不十分な根管治療、歯の亀裂などが原因で発生します。症状としては歯の痛みや腫れ、噛むと痛むなどがありますが、無症状で進行することもあります。

治療の基本は根管治療で、感染した根管内の細菌を除去し、適切に根管充填を行います。複雑なケースではマイクロスコープを用いた精密治療や根尖外科手術が選択肢となります。臨床症状の改善は比較的早く現れますが、レントゲン上での完全な治癒には数ヶ月から数年かかることがあります。

予防には早期の虫歯治療が最も効果的で、定期検診による早期発見が重要です。また、根管治療を受ける際は専門的な設備と経験を持つ医院を選ぶことが推奨されます。治療後も定期的なメンテナンスを継続し、異常な症状があれば早めに受診することが大切です。

当院では、成功率の高い世界基準の根管治療を行なっています。LINEまたははお電話(0438-38-4854)からご予約ができます。

医師紹介

理事長 渡辺 泰平(歯学博士)

資格

PERF-JAPAN講師(根管治療)

MicroPex Hygienic Laboratory講師(歯周病治療)

Karl Kaps Germany 認定講師(マイクロスコープ)

日本・アジア口腔保健支援機構 第二種感染管理者検定講師

日本顎咬合学会 認定医

認定医日本健康医療学会 認定医

日本・アジア口腔保健支援機構 第一種感染管理者

健康医療コーディネーター