根管治療が必要なサイン?歯茎から膿が出る原因と対処法

千葉でマイクロスコープやラバーダムを使用した成功率の高い精密根管治療を行っている歯医者、陽光台ファミリー歯科クリニックです。

歯茎から膿が出る症状は、口腔内で進行している感染の明らかな兆候です。この状態は単なる一時的な不調ではなく、歯や歯茎の深刻な問題を示している可能性があります。

膿が出る主な原因は、歯の内部にある歯髄(神経や血管を含む組織)が感染することです。虫歯が進行して歯の内部まで達すると、細菌が歯髄に侵入して炎症を引き起こします。この感染が進むと、膿が形成され、最終的に歯の根の先から歯茎へと膿が流れ出ることになります。

他にも、歯周病の進行、歯の亀裂や外傷、過去の歯科治療の失敗などが原因となることもあります。

このような症状を放置することは極めて危険です。感染は周囲の組織に広がる可能性があります。さらに悪化すると、お口の中だけでなく体への危険性もあります。

歯茎から膿が出ている時には、以下のような症状が現れることが多いです。

・該当部位の痛み(ズキズキする痛みや押すと痛む)

・歯茎の腫れや赤み

・口臭の悪化

・歯が触ると痛い、または噛むと痛い

・熱っぽい感じや全身の不調

これらの症状がある場合、早急に歯科医院を受診することが重要です。適切な治療、特に根管治療によって感染源を除去し、症状の改善と重篤な合併症の予防が可能になります。

根管治療が必要になるケース

歯茎から膿が出る状態は、多くの場合、根管治療(根の治療)が必要なサインです。では、具体的にどのような場合に根管治療が必要となるのでしょうか。

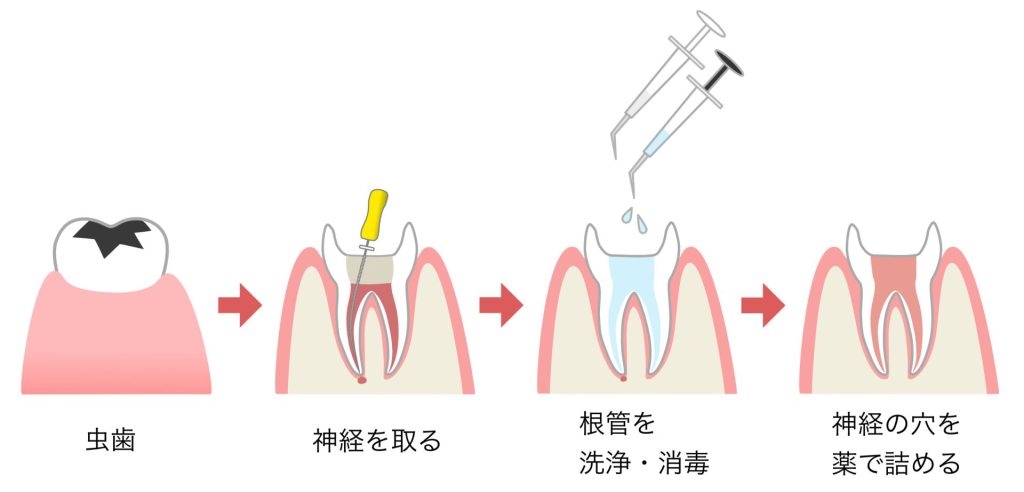

根管治療とは何か?

根管治療は「歯の根の治療」とも呼ばれ、歯の内部にある感染した歯髄組織を除去し、根管(神経や血管が通る管)を清掃・消毒した後に適切な材料で充填する治療法です。この治療の目的は、感染源を完全に取り除き、歯を保存することにあります。

以下のような症状がある場合は根管治療が必要かもしれません。

強い歯の痛み: 特に冷たいものや熱いものがしみる、噛むと痛い

歯茎の腫れや膿: 歯茎に小さな吹き出物(歯肉瘻)が形成され、そこから膿が出る

歯の変色: 神経が死んで変色した歯

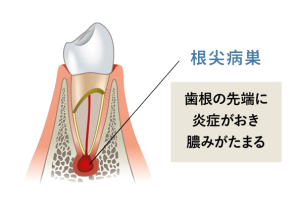

レントゲンで見つかる根尖病変: 歯の根の先に炎症や感染が見られる

歯茎の膿と根管治療の関係性

歯茎から膿が出る症状は、多くの場合「根尖性歯周炎」と呼ばれる状態を示しています。これは歯の神経が感染または壊死し、その感染が歯の根の先端まで広がった状態です。

膿は体の防御反応として産生される白血球などを含む液体で、感染と闘うために作られます。しかし、歯の内部の感染は自然治癒しないため、根管治療による専門的な介入が必要です。

根管治療では、特殊な器具を使って感染した歯髄組織をすべて除去し、根管内を洗浄・消毒します。これにより感染源が取り除かれ、膿の原因となっている炎症や感染が解消されるのです。

早期治療の重要性

歯茎から膿が出ている場合、それは体が「ここに問題があります」と警告しているサインです。この警告を無視すると、痛みが一時的に和らぐこともありますが、それは膿が排出されて圧力が下がっただけで、感染自体は解決していません。

早期に根管治療を受けることで、歯を保存できる可能性が高まり、より複雑な治療や抜歯のリスクを減らすことができます。違和感を感じたら、早めに歯科医院での診断を受けましょう。

根管治療の流れと処置内容

根管治療の流れ

歯茎から膿が出るほどの感染が認められた場合、根管治療が必要となります。ここでは、根管治療の具体的な流れと各段階での処置内容をわかりやすく解説します。

1. 初診での検査と診断

まず、詳細な問診と検査が行われます。

症状の確認: いつから痛みや膿があるか、どのような症状かなど

レントゲン撮影: 歯の根や周囲の骨の状態を確認

歯の生活反応テスト: 歯の神経の状態を調べる検査

打診検査: 歯を軽く叩いて反応を見る

これらの検査結果から、根管治療の必要性と治療計画が決定されます。

2. 麻酔と感染部位へのアクセス

治療開始時には、以下の手順で進みます。

局所麻酔: 痛みを感じないようにするため

ラバーダム装着: 唾液や細菌の混入を防ぐためのゴム製のシート

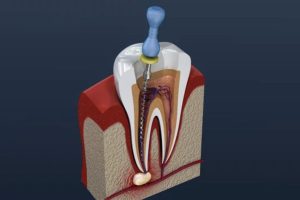

アクセスホールの形成: 歯の上部から神経腔にアクセスするための穴を開ける

この段階で、歯の内部の感染組織に安全にアクセスできるようになります。

3. 感染組織の除去と根管形成

続いて、感染した組織を徹底的に除去します。

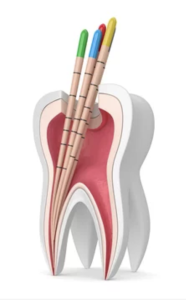

歯髄除去: 特殊な器具(ファイル)を使って感染した神経組織を取り除く

根管拡大・形成: 根管内を清掃しやすく、後の充填に適した形に整える

根管長測定: 電子式根管長測定器やレントゲンで正確な根管の長さを測定

この過程で、膿の原因となっている感染源が除去されていきます。

4. 根管洗浄と消毒

感染を確実に除去するために、以下の処置が行われます。

次亜塩素酸ナトリウム溶液などによる洗浄: 根管内の細菌や残存組織を洗い流す

EDTA溶液による洗浄: 根管壁のスミヤー層を除去

超音波洗浄: より効果的な洗浄のために使用されることも

徹底的な洗浄により、目に見えない細菌も可能な限り除去します。

5. 薬剤貼薬と仮封

重度の感染がある場合は、一度で治療が完了しないことがあります。

水酸化カルシウムなどの消毒薬を貼薬: 残存する細菌の殺菌

仮封: 次回の治療まで外部からの細菌侵入を防ぐための一時的な封鎖

この段階で膿の排出が徐々に収まり、症状が改善し始めます。

6. 根管充填と最終修復

感染が収まったことを確認後、最終的な処置が行われます。

ガッタパーチャポイントによる根管充填: 特殊なゴム状材料で根管を密閉

シーラー(根管充填用セメント)の使用: 完全な封鎖を実現

コンポジットレジンや被せ物による最終修復: 歯の機能と見た目を回復

これにより、感染源は完全に除去・密閉され、新たな感染を防ぎます。

根管治療は通常、症例の複雑さによって1〜3回の来院で完了しますが、重度の感染や複雑な根管形態の場合はさらに回数が必要となることもあります。適切な治療により、歯茎からの膿は解消し、歯を保存することができるのです。

根管治療後の経過と注意点

根管治療が完了した後も、治癒過程や長期的な歯の健康のためにいくつかの注意点があります。治療後の経過と適切なケア方法について詳しく解説します。

治療直後に起こりうる症状

根管治療後、以下のような一時的な症状が現れることがありますが、これらは通常、数日以内に改善します。

軽度の痛みや不快感: 治療による組織への刺激で生じる一時的な反応

噛み合わせの違和感: 治療中に使用した器具や薬剤による一過性の症状

歯茎の軽度の腫れ: 治療部位周辺の組織反応

歯の知覚過敏: 特に治療直後の一時的な症状

これらの症状は通常、市販の鎮痛剤で対応できる程度です。しかし、強い痛みや腫れ、発熱などの症状が現れた場合は、治療を行った歯科医院に早急に相談しましょう。根管治療後の痛みについて詳しくはこちらをご覧ください。

根管治療後の適切なケア方法

治療の成功と歯の長期保存のために、以下のケアが重要です。

治療当日の注意点

麻酔が切れるまで飲食を控える

硬いものや粘着性の高い食べ物を避ける

治療した歯で極力噛まないようにする

日常的なケア

丁寧な歯磨きとフロスの使用

治療部位の清潔維持

定期的な歯科検診(最低でも年に2回)

最終的な修復処置

根管治療後の歯は通常、クラウン(被せ物)による補強が必要

推奨された最終修復を遅らせると歯の破折リスクが高まる

経過観察の重要性

根管治療後は定期的な経過観察が非常に重要です。

治療成功の確認: レントゲン検査で根尖病変の治癒を確認

早期の問題発見: 再感染や他の問題を早期に発見できる

長期的な成功率向上: 適切なフォローアップにより成功率が高まる

経過観察で「治癒」と判断されるまでには、一般的に6ヶ月〜1年程度かかることもあります。この間、定期的に歯科医院を受診し、治癒の経過を確認することが大切です。経過観察の重要性についてはこちらをご覧ください。

歯茎から膿が出る症状は、歯の内部で進行している感染の明確なサインです。症状に気づいたら、早急に歯科医院を受診することが重要です。早期の適切な治療により、歯を保存し、より複雑な治療や抜歯のリスクを減らすことができます。自分の歯を大切に守るため、違和感を感じたらためらわず歯科医院に相談しましょう。

当院では、マイクロスコープやラバーダムを使用した成功率の高い精密根管治療を行っています。根管治療でお悩みの方は一度当院へご相談ください。

医師紹介

理事長 渡辺 泰平(歯学博士)

資格

PERF-JAPAN講師(根管治療)

MicroPex Hygienic Laboratory講師(歯周病治療)

Karl Kaps Germany 認定講師(マイクロスコープ)

日本・アジア口腔保健支援機構 第二種感染管理者検定講師

日本顎咬合学会 認定医

認定医日本健康医療学会 認定医

日本・アジア口腔保健支援機構 第一種感染管理者

健康医療コーディネーター