根管治療のやり直しが必要になる理由と成功させるポイント|再治療の費用・期間も解説

千葉でマイクロスコープやCT、ラバーダムを使用した成功率の高い根管治療を行っている歯医者、陽光台ファミリー歯科クリニックです。

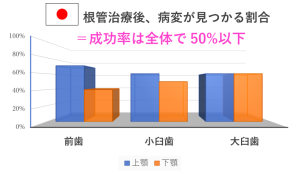

根管治療を一度受けたにも関わらず、再び治療が必要になるケースは決して珍しくありません。保険診療で行った根管治療の成功率は約40%と言われており、半分以上が再治療が必要です。

初回治療の不完全さ

最も多い原因の一つが、初回の根管治療が不完全だったケースです。歯の根管は非常に複雑な構造をしており、細かい枝分かれや湾曲した部分があります。

これらの部分に細菌や感染組織が残存していると、時間の経過とともに再び炎症を起こし、痛みや腫れなどの症状が現れます。特に奥歯の根管は複雑で、肉眼では確認が困難な部分も多く、治療の難易度が高くなります。

新たな細菌感染

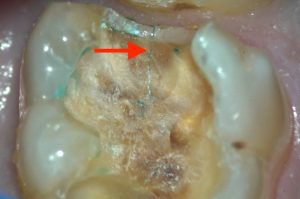

治療後の詰め物や被せ物に隙間ができたり、虫歯が再発したりすると、そこから細菌が侵入し、せっかく治療した根管内に再感染を起こすことがあります。特に治療後のメンテナンスが不十分だったり、定期検診を怠ったりすると、このような状況が生じやすくなります。また、外傷により歯にひびが入った場合も、そこから細菌が侵入する原因となります。

根管の見落とし

歯によっては、通常よりも多くの根管を持つ場合があります。例えば、上の小臼歯で3本、下の大臼歯で4本以上の根管を持つケースもあり、これらの副根管が見落とされると、治療が不完全となり再治療が必要になります。最近では、マイクロスコープやCTを用いた精密な診断により、このような見落としは減少していますが、設備や技術レベルによって差が生じることもあります。

やり直し治療が必要かどうかの判断基準と症状

根管治療の再治療が必要かどうかの判断は、症状と画像診断の両方を総合的に評価して行います。患者さん自身が感じる症状と、歯科医師が行う検査結果を組み合わせることで、より正確な診断が可能になります。

自覚症状による判断

再治療が必要な場合に現れる典型的な症状として、まず挙げられるのが持続的な痛みです。治療済みの歯やその周囲に鈍い痛みが続く場合、根管内の感染が疑われます。また、噛んだ時の痛みや、歯を叩いた時の響くような痛みも重要な症状です。歯茎の腫れや膿が出る症状も、根管治療の失敗を示す典型的なサインといえるでしょう。

さらに、冷たいものや熱いものがしみる症状が治療後に現れた場合も注意が必要です。適切に治療された歯であれば、神経が除去されているため温度刺激を感じることはありません。これらの症状が現れた場合は、治療が不完全である可能性が高いため、早めの受診をお勧めします。

画像診断による客観的評価

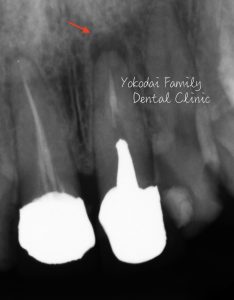

症状がなくても、レントゲン検査やCT検査により根管治療の不備が発見されることがあります。根の先端部分に黒い影(根尖病巣)が見られる場合、感染が根の先まで広がっていることを示しています。また、根管充填材の不足や不適切な形状も、画像診断により確認できます。

最近では、3次元的に撮影できるCTを用いることで、より詳細な診断が可能になっています。従来のレントゲンでは見えなかった病巣や根管の状態も、CTにより発見できるケースが増えています。定期検診でこれらの異常が発見された場合、症状がなくても予防的に再治療を行うことがあります。

根管治療の再治療の流れと治療期間

根管治療の再治療は、初回治療よりも複雑で時間がかかることが一般的です。既に詰められた材料を除去し、再び根管内を清掃・消毒する必要があるため、慎重で丁寧な処置が求められます。

再治療の具体的な流れ

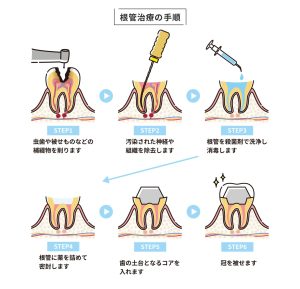

まず、既存の被せ物や詰め物を除去し、前回の治療で充填された根管充填材を取り除きます。この作業は非常に繊細で、根管を傷つけないよう慎重に行う必要があります。充填材の除去には専用の器具や溶剤を使用し、場合によってはマイクロスコープを用いて精密な作業を行います。

次に、根管内の再清掃と拡大を行います。前回の治療で除去しきれなかった感染組織や細菌を徹底的に除去し、根管を適切な形に整えます。この段階で、新たに発見された根管がある場合は、それらの治療も同時に行います。清掃後は抗菌薬を用いた消毒を行い、数回にわたって感染のコントロールを図ります。

最終的に根管内が清潔になったことを確認した後、新しい根管充填材で密封します。その後、土台を作製し、被せ物を装着して治療完了となります。根管治療の流れについて詳しくはこちらをご覧ください。

治療期間の目安

再治療にかかる期間は、歯の状態や感染の程度により大きく異なります。保険診療で行う一般的な根管治療では、初回治療よりも1.5-2倍程度の期間を要することが多く、3-6ヶ月程度かかることも珍しくありません。特に感染が重篤な場合や、根管の形態が複雑な場合は、より長期間の治療が必要になります。

やり直し治療の費用と保険適用について

根管治療の再治療にかかる費用は、保険診療と自由診療で大きく異なります。また、使用する材料や設備、治療の複雑さによっても費用は変動します。患者さんにとって治療費は重要な関心事の一つですので、詳しく解説いたします。

保険診療での再治療費用

保険適用の根管治療再治療では、1本あたり約5,000-15,000円程度が目安となります。この費用には、根管充填材の除去、再清掃、消毒、新しい充填材での封鎖、そして仮の詰め物までが含まれます。ただし、被せ物の作り直しが必要な場合は、別途費用がかかります。

前歯であれば比較的費用は抑えられますが、奥歯になるほど根管の数が多く、治療が複雑になるため費用も高くなります。また、治療回数が多くなった場合も、その分費用は増加します。保険診療では、診療報酬点数により費用が決められているため、どの歯科医院で治療を受けても基本的な費用は同じです。

自由診療での再治療費用

自由診療での根管治療再治療は、10-20万円程度が相場となっています。費用が高額になる理由として、マイクロスコープやCTなどの最新設備を使用した精密な治療が可能になることが挙げられます。また、より生体親和性の高い材料や、殺菌効果の高い薬剤(バイオセラミック)を使用できることも大きなメリットです。

自由診療では、治療時間を十分に確保できるため、より丁寧で確実な治療が期待できます。また、ラバーダム防湿を確実に行うことで、治療中の細菌感染を防ぐことができ、治療成功率の向上につながります。費用は高くなりますが、再々治療のリスクを最小限に抑えることができるという長期的なメリットがあります。

医療費控除の適用

根管治療の再治療費用は医療費控除の対象となります。年間の医療費が10万円を超えた場合、または所得の5%を超えた場合に控除を受けることができます。領収書を大切に保管し、確定申告時に申請することで、税金の還付を受けることができます。

再治療を成功させるためのポイントと予防策

根管治療の再治療を成功させるためには、患者さんと歯科医師の両方の取り組みが重要です。また、再治療が必要になることを予防するための対策も同様に大切です。

治療成功のための患者さんの協力

まず重要なのは、治療スケジュールを守ることです。根管治療は段階的に進める治療であり、途中で中断すると細菌感染のリスクが高まります。仮の詰め物が取れた場合も、できるだけ早く受診することが大切です。また、治療中は患部に負担をかけないよう、硬いものを噛むことは避けていただく必要があります。

処方された抗生物質や痛み止めは、指示通りに服用することも重要です。自己判断で服用を中止すると、感染のコントロールが不十分になる可能性があります。治療中に気になることがあれば、遠慮せずに歯科医師に相談することで、早期に問題を解決できます。

歯科医院選びのポイント

再治療の成功率を高めるためには、適切な設備と技術を持つ歯科医院を選ぶことが重要です。マイクロスコープやCTなどの最新設備を導入している医院では、より精密な診断と治療が可能です。また、根管治療を専門とする歯科医師や、豊富な経験を持つ医師による治療を受けることをお勧めします。

ラバーダム防湿を確実に行っているか、十分な治療時間を確保しているかなども重要なポイントです。治療前の説明が丁寧で、治療計画を明確に示してくれる医院を選ぶことで、安心して治療を受けることができます。

陽光台ファミリー歯科クリニックの精密根管治療

当院では、マイクロスコープやCT、ラバーダムを使用した成功率の高い根管治療を行っています。1回60〜90分の治療時間で1〜3回で根管治療が終わります。治療回数が少ないことは、根管内への細菌の侵入リスクを抑え、治療の成功に繋がることや患者さんの負担も少ないといったメリットがあります。

LINEまたははお電話(0438-38-4854)からご予約ができます。

再治療予防のための日常ケア

根管治療後の歯を長持ちさせるためには、日常的な口腔ケアが欠かせません。適切な歯磨きと定期的な歯科検診により、虫歯や歯周病を予防することが重要です。特に被せ物の境界部分は汚れが溜まりやすいため、丁寧な清掃を心がける必要があります。

フロスや歯間ブラシを使った清掃も効果的です。また、硬い食べ物を噛むことは避け、歯ぎしりや食いしばりがある場合は、マウスピースの使用を検討することをお勧めします。定期検診では、レントゲン撮影により根の状態を確認し、問題の早期発見・早期治療が可能になります。

根管治療のやり直しは、初回治療の不完全さ、新たな細菌感染、根管の見落としなどが主な原因となります。持続的な痛みや歯茎の腫れなどの症状が現れた場合は、早めの受診が重要です。再治療は初回治療より複雑で時間がかかりますが、適切な設備と技術を持つ歯科医院で治療を受けることで、成功率を高めることができます。

根管治療の再治療は決して珍しいことではありません。症状を感じた場合は早めに歯科医師に相談し、適切な診断と治療を受けることで、歯を長期間保存することが可能です。患者さんと歯科医師が協力して取り組むことで、良好な治療結果を得ることができるでしょう。

医師紹介

理事長 渡辺 泰平(歯学博士)

資格

PERF-JAPAN講師(根管治療)

MicroPex Hygienic Laboratory講師(歯周病治療)

Karl Kaps Germany 認定講師(マイクロスコープ)

日本・アジア口腔保健支援機構 第二種感染管理者検定講師

日本顎咬合学会 認定医

認定医日本健康医療学会 認定医

日本・アジア口腔保健支援機構 第一種感染管理者

健康医療コーディネーター