歯の神経を抜いた後の治療とは?治療の流れと注意点をわかりやすく解説

千葉で歯の神経の治療なら陽光台ファミリー歯科クリニックへお任せください。

虫歯が進行して強い痛みが出たとき、「歯の神経を抜く治療(根管治療)」が必要になることがあります。

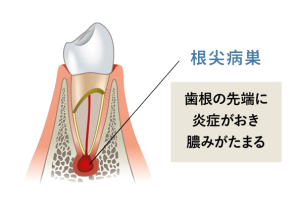

神経(歯髄)は、歯に栄養を届けたり、刺激を感じ取ったりする大切な組織です。しかし、虫歯菌が神経まで侵入すると炎症を起こし、強い痛みや腫れを引き起こすことがあります。そのまま放置すると神経が壊死し、歯の根の先に膿がたまる「根尖性歯周炎」を起こすこともあります。

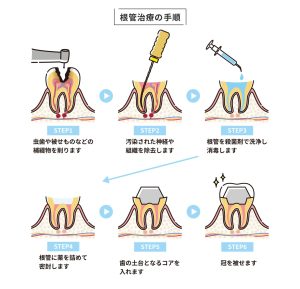

根管治療は、感染した神経や細菌を取り除き、歯の中を清潔にして再感染を防ぐ治療です。

具体的には、

感染した神経を除去

根管内部を洗浄・消毒

無菌状態を保つ薬剤で密封

被せ物(クラウン)で補強

といった流れで行います。

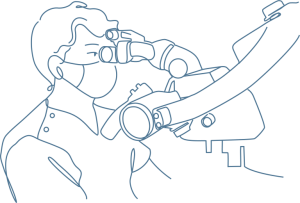

歯を抜かずに残すための「最後の砦」ともいえる治療であり、成功率を高めるためには、マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を使った精密根管治療が非常に有効です。

神経を抜いた歯の変化

神経を抜いた歯は、見た目や強さ、感覚の面でさまざまな変化が起こります。

まず、歯の色の変化です。神経を抜くと歯の内部に血流が通わなくなり、水分が減ることで次第に黄ばみやグレーっぽい色に変わります。

ウォーキングブリーチの症例はこちらをご覧ください。

次に、歯の強度の低下です。神経がなくなった歯は弾力を失い、硬いものを噛んだり、歯ぎしりをしたりすると割れやすくなります。そのため、多くの場合は根管治療後にクラウン(被せ物)で補強を行います。

さらに、再感染のリスクにも注意が必要です。神経を抜いた歯は痛みを感じにくくなるため、内部で虫歯や炎症が再発しても気づきにくいことがあります。痛みがなくても、定期的に歯科でチェックを受けることが大切です。

神経を抜いた歯を長く守るためには、「見た目」「強度」「再感染対策」の3つを意識することが欠かせません。

神経を抜いた後の治療方法

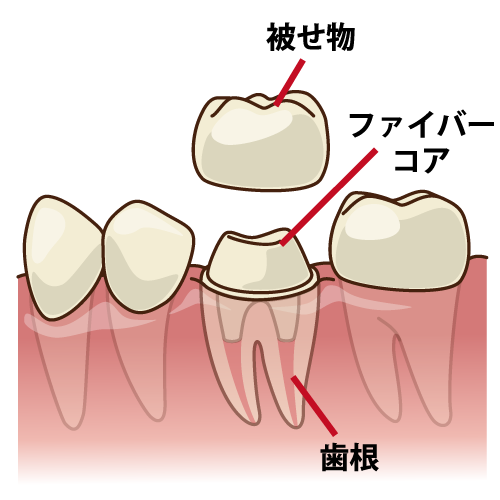

神経を抜いた後の歯は、内部の根管治療が終わっても「治療完了」ではありません。歯の内部が空洞になり、もろくなっているため、土台(コア)と被せ物(クラウン)による補強治療が必要です。

まず、根管治療後に行うのがコア(支台)の装着です。コアは失われた歯の構造を補う土台で、金属製の「メタルコア」や、しなやかで歯に優しい「ファイバーコア」などの種類があります。特にファイバーコアは、歯根の破折リスクを減らします。

次に、クラウン(被せ物)を装着します。これは歯全体を覆うことで、咬む力から守り、歯が割れるのを防ぐ役割があります。

素材には、保険適用の金属や硬質レジン、そして自然な透明感と耐久性を両立したセラミックなどがあります。

注意したいのは、「痛みがなくなったから」といって治療を中断しないこと。根管内は再感染しやすく、途中でやめると膿がたまってしまうこともあります。

神経を抜いた歯を長持ちさせるためには、最後まで治療を完了させることが最も重要です。

治療後の歯を長持ちさせるためのポイント

神経を抜いた歯を長く健康に保つためには、治療後のケアと生活習慣がとても重要です。

まず欠かせないのが、定期的な歯科メンテナンス。神経を抜いた歯は痛みを感じにくく、虫歯や歯周病の再発に気づきにくい特徴があります。3〜6か月に一度は歯科医院で、被せ物や噛み合わせのチェック、レントゲンによる根の状態確認を受けましょう。

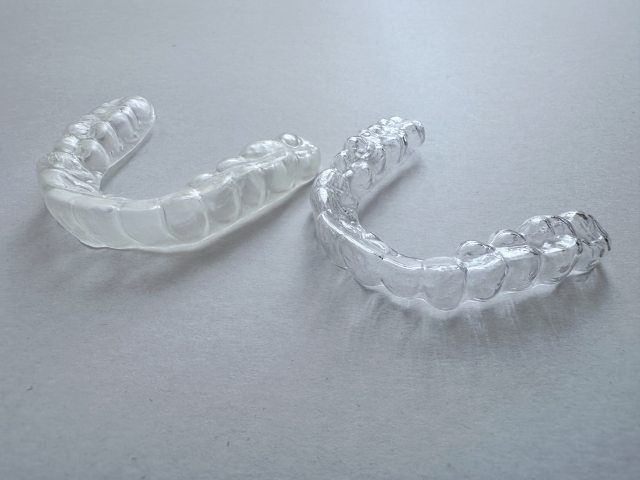

次に、歯ぎしり・食いしばりの対策です。こうした習慣は神経を抜いた歯に大きな負担をかけ、破折の原因になります。ナイトガード(就寝時のマウスピース)を使用することで歯へのダメージを軽減できます。

また、補綴素材の選び方も大切です。セラミッククラウンは歯に近い硬さで、見た目も自然。金属アレルギーの心配も少なく、長期的な安定性があります。

そして最後に、日常のセルフケアを怠らないこと。正しい歯みがきとフロス・歯間ブラシの併用、硬い食べ物の回避で、再治療のリスクを大幅に減らせます。

神経を抜いた歯も、正しいメンテナンスを続ければ10年以上しっかり使うことが可能です。

再感染・再治療が必要になるケース

神経を抜いた歯でも、時間の経過とともに「再感染」や「再治療」が必要になることがあります。治療後に痛みや腫れが出た場合は、早めの受診が大切です。

再感染の主な原因は、根管内に残った細菌や被せ物のすき間からの細菌侵入です。根の中を完全に清掃・密封していても、年月の経過や被せ物の劣化によって再び細菌が入ることがあります。

次のような症状がある場合は、注意が必要です。

噛むと痛い、浮いたような感覚がある

歯ぐきが腫れたり、膿が出る

被せ物の下の歯が黒ずんで見える

レントゲンで根の先に影がある

こうした場合には、再根管治療を行い、再び歯の中を洗浄・消毒して密封し直します。

特に、マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を使用した精密根管治療は、従来の治療では見逃しやすい細部まで確認できるため、再治療の成功率を高めます。

それでも治らない場合は、歯根端切除術(根の先を切る手術)や、やむを得ず抜歯になることもあります。

神経を抜いた歯を長く保つためには、「早期発見」と「精密な再治療」が何より大切です。

まとめ

神経を抜いた歯は、痛みがなくなっても「治療完了」ではありません。内部の神経を失うことで、歯はもろくなり・色が変わり・再感染しやすくなるという特徴があります。

そのため、根管治療のあとは、

コア(土台)とクラウン(被せ物)でしっかり補強する

定期的なメンテナンスで被せ物や噛み合わせをチェックする

歯ぎしりや食いしばりを防ぐ

セラミックなど適した素材を選ぶ

ことが大切です。

また、時間が経つと被せ物の隙間や根の先から細菌が再び入り、再感染・再治療が必要になることもあります。

違和感や腫れを感じたら放置せず、早めに歯科医院を受診しましょう。

神経を抜いた歯も、適切な治療とメンテナンスを続ければ、10年・20年としっかり噛める歯として残すことが可能です。

歯を守るための第一歩は、「治療後のケアを怠らないこと」。定期的な通院で、あなたの歯を長く健康に保ちましょう。

当院(千葉県木更津市)は、マイクロスコープやラバーダムを使用した成功率の高い精密根管治療や、神経をできるだけ残す「歯を守る治療」に力を入れています。

神経を抜いた歯のトラブルや再治療についても、丁寧に診査・説明を行い、最適な方法をご提案いたします。

「神経を抜いた歯が痛い」「被せ物の中が再び虫歯になった気がする」など、気になる症状がある方は、ぜひ一度ご相談ください。LINEまたははお電話(0438-38-4854)からご予約ができます。

医師紹介

理事長 渡辺 泰平(歯学博士)

資格

PERF-JAPAN講師(根管治療)

PERF-JAPAN認定専門医

MicroPex Hygienic Laboratory講師(歯周病治療)

Karl Kaps Germany 認定講師(マイクロスコープ)

日本・アジア口腔保健支援機構 第二種感染管理者検定講師

日本顎咬合学会 認定医

認定医日本健康医療学会 認定医

日本・アジア口腔保健支援機構 第一種感染管理者

健康医療コーディネーター